Diese Geschichte ist wahr. Zumindest der Anfang. Es ist eine Geschichte über Wahrheit und Zufall, über Worte und Bilder, über das Erfinden und Erfunden-Werden. Es stimmt, dass die Geschichte im Sommer begann, und zwar in Hamburg. Es stimmt auch, dass mein Freund Ingo und ich spät dran waren. Ingo ist in Hamburg Professor für Grafik, er kennt sich mit vielen Dingen aus, er ist ein Mensch, der oft die richtigen Fragen stellt. Wir hatten im Café Gnosa in St. Georg zu Abend gegessen und über dieses und jenes geredet, die Kunst, die Arbeit, den Tod und die Vorteile der Trennkost, und als wir das Café verließen, waren wir angemessen betrunken. Die Lange Reihe war rappelvoll, überall saßen Menschen auf Bürgersteigen und Klappstühlen und tranken Bier aus Flaschen, Holländer und Türken, Hamburger und Hipster. Vor den Bars und Imbissbuden liefen riesige Fernseher, Europameisterschaft, das Spiel heute abend war Deutschland-Niederlande, die Luft war klar und warm, und über allem hing das Gerede von Oliver Kahn.

Weil wir spät dran waren, fanden wir keinen Platz. Das Spiel hatte längst begonnen, als wir schließlich in einer schlauchartigen Bar namens M&V unterkamen, ein flamboyanter Kellner setzte uns direkt vor die Leinwand. Ingo ging hier manchmal hin, „ein guter Ort für Fußball“, sagte er, „ein enthusiastischer Ort“. Das Spiel war fast schon vorbei, ehe es richtig angefangen hatte. Gomez traf zweimal, Holland taumelte, der Barmann drehte die Musik laut und den Kommentar leiser, wir bekamen ungefragt die richtigen Getränke und am Nebentisch tagte der Manuel-Neuer-mit-nacktem-Oberkörper-Fanclub. Über der Tür hing ein Werbebanner für Afri Cola, „Wer zuerst geht, ist schwul“.

Ich hatte Ingo von dem Text erzählt, an dem ich gerade arbeitete. Für das Projekt „Acht Betrachtungen“ des Museums für Moderne Kunst und des Literaturhauses in Frankfurt sollte ich über ein Kunstwerk schreiben, ein frei wählbares Stück aus der Sammlung. Am Tag zuvor sei ich in Frankfurt gewesen, schrie ich durch die Halbzeithits im M&V. Ich war mit Notizbuch und Fotoapparat durch die Sammlung gelaufen, eigentlich war ich durch das Museum geirrt. Zuerst hatte ich über Joseph Beus nachgedacht, aber mir waren hauptsächlich bizarre Gedichtanfänge und schlechte Witze eingefallen. Im zweiten Stock hatte ich eine halbe Stunde vor dem kompletten Sechziger-Jahre-Schlafzimmer Claes Oldenburgs gestanden und eine Art Krimi mit Fassbinder-Ästhetik entworfen. Die Buchstabenwände von Baumgartens Frankfurter Brief. Der Wolfgang-Tilmans-Saal. Eine Geschichte über Jeff Walls Fotoversion von Kafkas Die Sorge des Hausvaters und dem Dingwesen Odradek. Oder eine Geschichte, die Walls The Storyteller als Anfang, Kern oder Hintergrund hatte?

„Und?“, fragte Ingo kurz vor dem Wiederanpfiff. Deutschland lag vorne, neben uns waren ein paar Plätze frei. „Wofür wirst du dich entscheiden?“

„Das will ich von dir wissen“, antwortete ich. „Man kann zu allem etwas finden, das erzählbar ist. Man könnte beschreiben oder analysieren oder kritisieren oder einordnen oder erklären. Man könnte könnte könnte.“

Ich erzählte Ingo, wie ich im dritten Stock des Museums zunächst in eine Ausstellung zur Reportagefotografie geraten war. Hier hingen Bilder von Vulkanlandschaften und Schwefelquellen, Bilder von Kriegern, Kriegsruinen, Kriegerwitwen und Kriegerwaisen, von abgerissenen Unterschenkeln und Scharfschützen mit Teddybären am Rucksack. GEO und Stern und Life. Man könnte hundert Reportagen schreiben, dachte ich.

„Man könnte“, sagte ich beim Bier zu Ingo, „eine Reportage erfinden.“

„Ja“, sagte Ingo. „Könnte man.“

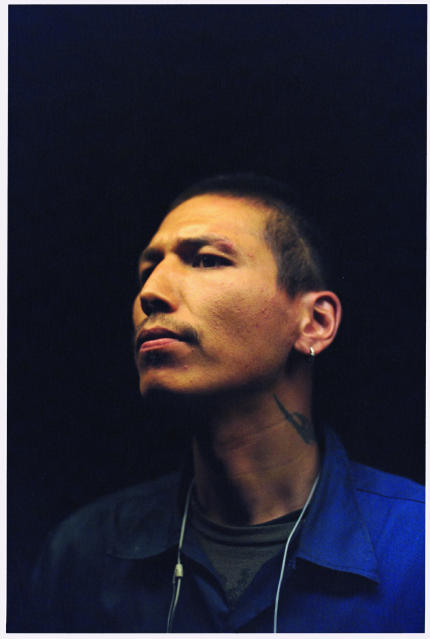

Coverfoto von Tobias Zielony

Im Saal um die Ecke dann eine andere Welt. Ich hatte Musik im Ohr, Zufallsmodus, und Sie werden es für unwahrscheinlich halten, dass genau in der Sekunde, in der ich den hohen Raum mit Tobias Zielonys Manitoba betrat, das Winnipeg-Lied der Weakerthans begann, One Great City! Aber glauben Sie mir, es war genau so. Ich ging von Bild zu Bild, ich könnte die Reihenfolge jetzt noch aufzählen, glaube ich. Die Cree-Schwitzhütten im Gefängnishof, die Spielhalle hinten links, vor Kopf des Saals der Mann mit dem Chronic-Tattoo, der der Kamera seinen verwundeten Leib hinhält wie Jesus seine zweite Wange (später werde ich erfahren, dass er in der Woche nach der Aufnahme tatsächlich erschlagen wurde). Das Bild vom Baum, der aussah, als wäre man gerade darunter aufgewacht. Die fünfzehnjährigen Kinder im Kofferraum ihres geparkten Wagens. Das Mädchen mit dem roten Skelett-Hoodie, ein komischer Tod, der mit dem Skateboard kommt.

Ich ging zurück zum Bild eines brüchigen, weißen Fertighauses im Abendlicht, auf dem Rasen davor ein verlassenes Kinderdreirad. Auf die abblätternde Farbe hat jemand FUCK gesprüht. Als One Great City! auslief, stand ich immer noch vor dem Haus und beobachtete die Bewohner, die man auf dem Bild gar nicht sehen konnte. Ich dachte an Raymond Carvers Clatskanie und Sherwood Andersons Winesburg, Ohio, ich dachte an Grinnell, Iowa, und den Flughafenzubringer von Calgary, die Wassertürme, Basketballkörbe, Schrottautos, Gespräche an Küchentischen, die Geräusche der Bierdosen, die Radiowerbung und den Geruch von scharfen Reinigungsmitteln auf falschem Linoleum. Ich wartete, ich ahnte Geschichten. Und dann dachte ich an Hagen in Westfalen, wo ich aufgewachsen bin, wo sich A1 und A45 kreuzen, und an das Fertighaus am Ende unserer Straße, am fadenscheinigen Waldrand. Das knappe Geld. Die Dosenravioli. Den Mann. Die Frau. Das Kind, dem das Dreirad gehört. Auf die abblätternde Farbe hatte jemand NUR DER S04 gesprüht.

„Wo spielt eigentlich Kevin Kuranyi?“, fragte Ingo. Drei Leute setzten sich neben uns, zwei Männer, eine Frau, anscheinend kannten sie Ingo und grüßten, aber ich verstand ihre Namen nicht. Prost. Wir guckten die zweite Halbzeit mit verdrehten Köpfen und tranken Bier aus Wassergläsern.

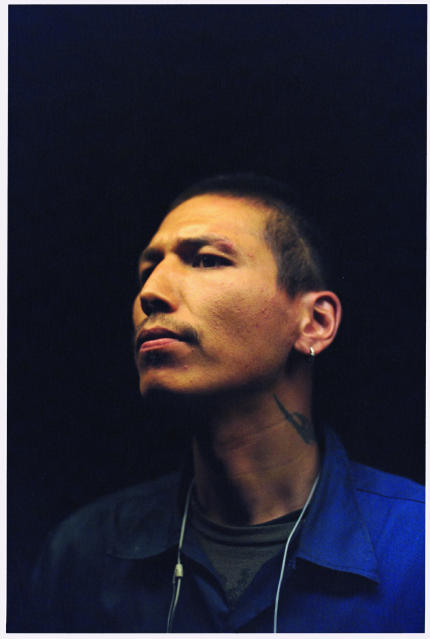

Ich ging weiter zu einem Bild namens Ross, dem Porträt eines Mannes, First Nations wie die Kanadier sagen, mit halbem Stolz den Kopf und den tätowierten Hals gereckt, weiße iPod-Kopfhörer, blaues Hemd, kurzes Haar. Sein Schnurrbart ist spärlich. Ross – wenn er denn wirklich so heißt wie der Titel des Bildes – guckt zweifelnd und absolut sicher zugleich, ein zutiefst jugendlicher Zustand. Er trägt Wunden, man sieht seine Narben und seine Haut als Haut, nicht als Fläche. Er wird nicht oft fotografiert, er könnte sich jeden Moment zur Seite drehen und mit uns sprechen. Um ihn herum herrscht völliges Dunkel, es ist die Kamera, die ihn dort herausholt. Das Licht schont ihn nicht, er schont sich ja selbst nicht. Man hat das Gefühl, dass das Bild etwas sichtbar macht, was Ross selbst erst morgen erkennen wird.

„Ich habe in meinen Notizen nachgelesen“, sagte ich in der 77. Minute zu Ingo. Der Mann gegenüber schien uns zuzuhören, das Fußballspiel schien ihn nicht mehr zu interessieren. Das Ergebnis war klar. „Ich habe in das Dunkel des Bildes hineinfantasiert“, sagte ich zu Ingo. „Diese Tätowierung zu lesen versucht, die Kopfhörer. Ich habe geschrieben: ‚Vor dem Haus meines Bruders, 74 Chili Avenue, Winnipeg. Aber das sieht man nur, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, sieht man Schwarz. Mein Name ist Ross, mein Bruder ist weg. Sie haben ihn mitgenommen.’

Ross

Das Gute an Zielonys Bildern“, sagte ich zu Ingo, „ist, dass man die Geschichte hinter den Bildern ahnt. Dass man ahnt, wer diese Menschen sind. Wer in diesem Haus wohnt. Woher die Narben kommen. Als sehe man ein Standbild aus einem Film, immer im Wissen, dass es eine Geschichte davor gab und eine danach geben wird. In den Bildern steckt Zeit. Die Details dieser Geschichten kennt man nicht, man muss sie suchen oder sie erfinden. Es bleibt unklar, ob man einen Dokumentarfilm oder Spielfilm sieht, Drehbuch oder Zufall. Die Kamera ist immer präsent, nie wird sie unsichtbar, nie gerät sie in Vergessenheit. Das Ganze ist gemacht, durchdacht, ausgesucht, gestaltet, arrangiert. Die Menschen kennen den Mann mit der Kamera. Er ist keiner von Ihnen, aber sie mögen ihn. Sie reden mit ihm, arbeiten mit ihm, und die Kamera ist nur da, um diese Sekunden zusammenzufassen. Erfinden und Erfundenwerden. Die machen Kunst zusammen. Das ist nicht kalt“, sagte ich zu Ingo. „Im Gegenteil.“

„Zielony also“, sagte er und hob sein Glas. Wir stießen an.

„Zielony“, sagte ich, und in der Hamburger Pinte, auf den unbeliebten Plätzen direkt zwischen Klo und Leinwand, in einer Stadt, in der ich nicht wohnte und nur ab und zu mal vorbeikam, und er ebenfalls, stand der Mann gegenüber in Minute 89 plötzlich auf. Ein lächelnder Mann, blond, mit T-Shirt und kleinem Bierglas. Er gab mir die Hand. „Zielony“, sagte er. Sie werden das jetzt wahrscheinlich für völlig unwahrscheinlich halten. „Ich bin Tobias.“

*

Ein paar Tage später saß ich im Zug zurück in meine ramponierte Heimatstadt Hagen und las Tobias Zielonys Bücher. Es war im Juni. Ich sah mir die Bilder aus Winnipeg und Halle Neustadt an, aus der Chemiestadt Trona in der kalifornischen Wüste. South Central Los Angeles und Neapels Wohnmaschine Vele di Scampia. Die meisten Bilder zeigen Jugendliche, Bäume, dunkelgelbe Straßenlaternen, Wohnkomplexe wie vermooste Ufos, Aknenarben, nächtliche Tankstellen und erste Autos. Vor dem Fenster verschwamm der Sommer zwischen Berlin, Porta Westfalica und Bielefeld.

Das Spiel war zwei zu null ausgegangen und Zielony und ich hatten uns nach meiner ersten Fassungslosigkeit nur kurz unterhalten, jemand hatte noch Geburtstag, irgendwer hatte Hunger, irgendjemand musste früh raus. Ich hatte ihm erklärt, dass ich mich gerade entschieden hätte, über sein Bild „Ross“ und über die Manitobaserie zu schreiben. Wir können uns ja mal treffen, hatte Zielony höflich gesagt, und ich hatte geantwortet, sehr gerne, aber ich sei jetzt sechs Wochen unterwegs, übermorgen würde ich erstmal nach Westen fahren, um mir das Auto meiner Eltern zu leihen, blabla, und dann weiter Richtung Schweiz und Italien.

„Nach Westen?“, hatte Zielony gefragt.

„Meine Eltern wohnen in Hagen“, sagte ich.

„In Hagen fotografiere ich gerade für mein nächstes Projekt“, sagte Zielony, und dass er am nächsten Dienstag dort sein würde. In einem Hotel am Bahnhof. Wir könnten einen Kaffee trinken. Sie werden das nicht für plausibel halten, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob der Sommer oder das Bier Schuld war, dass Zielony und ich uns vor dem M&V fast kommentarlos verabschiedeten. In dieser Nacht war mit Zufällen zu rechnen. „Dienstag um fünf am Hotel Deutsches Haus dann“, sagte er, und ich sagte, „Ich hole dich ab.“

„Irre“, sagte Ingo. „Irre. Oder?“

Im Zug las ich Kritiken und Interviews, um zu wissen, wen ich in dem ramponierten Hotel denn treffen würde. Ich las ein Interview des Filmemachers Christian Petzoldt mit Zielony. Ich las von Larry Clark und Nan Goldin und anderen Referenzgrößen. Der Spiegelnennt Zielony „Ghetto-Chronist“, das Kunstmagazin artsagt: „Fotograf der Strassenjugend“, für die ZEIT macht er „Sozialfotografie“, was zwar gut klingt, aber nur vage zu stimmen scheint. Nur in der tazentdeckte ich eine eigentümlich kühle und unsympathische Kurzkritik der Manitoba-Serie. Der Kritiker nannte „die simplen Bildchen“ „dieses Mannes“, dieses „Weltberufsjugendlichen” „substanzlos, arglos und fühllos“ und so „unbedarft und allgemein, dass es eher so aussieht, als habe er ein Jugendzentrumsprojekt geleitet und die Jungs hätten sich selbst gegenseitig fotografiert.“ Mit meinem Eindruck der Bilder schien diese Kritik wenig gemein zu haben.

Am Nachmittag fuhren wir mit meinem rostigen Passat Kombi durch Hagen. Fahr einfach, sagte Zielony, also fuhr ich durch das, was übrig war: die Viertel voller Jugendstilvillen, die Bahnhofsgegend, die tote B7, der verbretterten Spielhallen, Trinkhallen, die Stadthalle, in der früher mal Wetten dass?zu Gast gewesen war und wo heute Mineralienbörsen und Ü35-Parties stattfanden. Den Felsengarten, in dem wir die ersten Biere getrunken hatten, das gelbe Licht der Laternen wie auf den Bildern in Story/No Story. Tobias kam aus Wuppertal, gleich nebenan, also sprachen wir über die schrumpfenden Städte Westdeutschlands, über Leipzig, wo wir beide studiert hatten, über Ethnologie und teilnehmende Beobachtung. Wir tranken Kaffee am neuen Osthaus-Museum, vor dem niemand saß. Ich fragte, was sein neues Projekt denn sei und warum hier. Tobias erklärte mir, dass es um Straßenprostitution ginge. Seit einigen Jahren recherchiere er zu diesem Thema, auf der Kurfürstenstrasse in Berlin, und eben im Ruhrgebiet. Über eine Interesseninitiative habe er Dani Dortmund getroffen, die so natürlich nicht heiße. Sie wohne ganz normal in Hagen, mit Kind, Auto und sogar mit Pferd, zur Arbeit fahre sie allerdings auf Parkplätze Richtung Ruhrgebiet und Münsterland. Hagen eignet sich gut für so ein Leben, dachte ich, billig, traurig, am Rand von Schönerem gelegen. Ob ich ihn einmal zu seiner Arbeit begleiten könne, fragte ich. Zielony sah an mir vorbei auf das neue Museum, vor dem wir standen. „Diese Arbeit …“, sagte er dann zögerlich, aber bestimmt. „Ich lasse mir dabei eigentlich nicht so gerne auf die Finger schauen. Diese Arbeit ist eine Blackbox, das muss nicht jeder mitkriegen. Ein Rest Rätsel sollte bleiben.“ Ich brachte ihn zum Bahnhof, Zielony nahm seine Kleinbildkameras, lächelte, nickte, und stieg dann in Dani Dortmunds Auto. Als der Toyota um die Ecke bog, winkte ihr chinesischer Schopfhund aus dem Beifahrerfenster. Prinzessin heiße der, hatte Zielony erzählt. Aber das werden Sie sicherlich für eine Lüge halten.

*

Zu unserem nächsten Treffen, am Ende des Sommers, kam Tobias Zielony mit gebrochenen Rippen. Purzelbaum mit Fahrrad. Mittlerweile hatte er meine Bücher gelesen, und ich hatte angefangen, die Geschichte über „Ross“ und die Dunkelheit hinter ihm zu schreiben. Zielony und ich trafen uns im Michelberger Hotel an der Warschauer Straße, die Lobby voller amerikanischer Modedesign-Studenten und finnischer Nachwuchsmodels, alle tranken Kokosnusswasser in Dosen, Fountain of Youth. Wir tranken Sauerländer Bier und ich fühlte mich alt, alle trugen enge Hosen und ich fühlte mich falsch gekleidet. Aber Zielony bewegte sich souverän durch die Musik und Codes der Lobby. Als ich nach seinen Anfängen fragte, wurde er enthusiastisch. Da sei dieses Mädchen gewesen, Mekondjo, ihr Name habe „Im Kampf geboren“ bedeutet, was für ein Wahnsinnsname! Das Mädchen sei Fußballfan gewesen. Um ihr zu imponieren, hatte er sich eine Polaroid-Kamera besorgt, Fussballfans der unterschiedlichsten Westvereine porträtiert und jeden einzelnen Grüße an Mekondjo auf die Bilder schreiben lassen. Die Bilder habe er nicht mehr, er müsse sich mal auf die Suche machen. Er lächelte, überlegte, sah in der Gegend herum, überlegte weiter. Peter Handkes Versuch über die Jukeboxsei wichtig gewesen, Wim Wenders’ Alice in den Städten, Cassavetesund David Lynch. Zielony hat in Berlin studiert, später in Newport, dann bei Timm Rautert an der HGB in Leipzig. „Rautert hat gesagt“, sagte Zielony und grinste wie der Zwölftklässler mit Polaroidkamera, der er einmal gewesen war, „ein Bild ist ein Angebot, dass man nicht ablehnen kann.“

Wir zahlten, stiegen Warschauer Straße in die Bahn und Friedrichstraße wieder aus. Es wurde Herbst und Wochenende und die Massen strömten und stürmten und wurden durch Berlin geweht. Wir redeten über die Arbeit und die unterschiedlichen Universen, in denen er verkehrte, die Welt der Prostituierten an der Kurfürstenstraße, die Welt der Reservate und Wohntürme, wir redeten über Junkies, über Vertrauen und Ekel, über Freundschaft und Gefahr, über Ross, den Cree aus Winnipeg und seine Geschichte, über Beobachter und Beobachtete. Und gerade als ich nach der anderen Seite dieses Lebens fragen wollte, nach der Kunstwelt, und wie diese vielen Welten vereinbar wären, blieb Zielony auf der Auguststraße stehen. „Komm mit“, sagte er und öffnete eine unverhoffte Tür. Und plötzlich saßen wir zwischen Russen und Sammlern und Feuilletonjournalisten an der Bar der ehemaligen jüdischen Mädchenschule und eine irreal schöne Barfrau stellte zwei Gläser vor uns auf das schwere Holz des Tresens als hätten wir schon lange vorher bestellt. „Manitoba Sunset“, sagte sie.

Hatten wir auch. Irgendwie. Vor ein paar Wochen habe er hier ebenfalls gesessen und sich mit der Barfrau über Winnipeg unterhalten, erzählte Tobias. Er habe ihr die Geschichte von Ross und seinem Skateboard und dem Stammesältesten erzählt. Bobby, die Barfrau, hätte ihm zugehört, gelacht und nebenher einen Drink erfunden, mit kanadischem Crown Royal Whisky aus Manitoba, ein müdes Orange. Zielony hob sein Glas. „Manitoba Sunset“, sagte er. „Guter Getränkename, oder?“

„Guter Name für eine Geschichte“, sagte ich, und hatte das Gefühl, dass das später konstruiert klingen würde.

Wir tranken, sprachen, und als wir Stunden später aufbrachen, wollte er noch tanzen gehen. Ich tanze fast nie, also verabschiedeten wir uns. Per Handschlag. Zielony humpelte leicht, als er um die Ecke bog, die gebrochenen Rippen schienen zu stechen, nichts Schlimmes, Tanzen musste noch gehen. Als er um die Ecke bog, schien er mir im Laternenlicht wie ein Bär, ein versehrter Bär, ein vorsichtiger und beweglicher Bär, ein Bär in den teuren Bars und den billigsten Kaschemmen, ein Bär mit Stofftasche und hippen Schuhen.

*

Zwei Wochen später standen wir auf einem Waldparkplatz bei Castrop Rauxel und ich sah zu, wie Dani Dortmund sich mit Knicklichtern und einer batteriebetriebenen Lichterkette schmückte, um sich für die Männer sichtbar zu machen. Es war dunkel, Blackbox, ab und zu fuhren Autos vorüber, ein Hubschrauber kreiste, Prinzessin kratzte an den Scheiben unseres Mietwagens. Dani war bei ihren Großeltern in Menden und Fröndenberg aufgewachsen, sie war „zu rund für den Puff“, wie sie sagte, „und zu schwer für das Pferd“, also arbeitete sie seit Jahren auf dem Straßenstrich, erst in Dortmund, und als die Stadt den Straßenstrich auflöste, habe sie diesen Parkplatz bei Castrop Balkenholentdeckt. Dani hatte eine Tochter, die kurz vor dem Abitur stand, sie hatte ein altes Pferd, das sie nicht reiten und nicht mehr finanzieren konnte, sie war wieder mit ihrem Freund zusammen, der ihr die Arbeit an der Straße verbot. Jetzt war das Geld knapp, die hundert Euro, die wir ihr für heute zahlen würden, hießen einen Monat Stall und Futter. „Ich spiele in meinem Leben nicht die Hauptrolle“, sagte sie, und Tobias half ihr mit den Lichterketten. Ich stand daneben und schrieb mit, wir lachten über die schleichende Kälte, und irgendwann holte Tobias seine Kamera aus dem Kofferraum.

Wir hatten Dani abgeholt, Tobias kannte den Weg, er kannte sämtliche Details aus ihrem Leben. Sie werden es nicht glauben, aber Dani Dortmund wohnte in der Dachwohnung an der B7, in der meine erste Freundin 1991 mit ihren Eltern gelebt hatte. Auf dem Weg hierher hatte Dani abwechselnd telefoniert und wie ein Wasserfall erzählt, Prinzessin hatte auf einer Hundedecke gesessen und Tobias hatte das nackte Tier gekrault. Ihr Freund, ihr Körper, ihre Tochter. Die Preise der Osteuropäerinnen, die den Markt kaputt machten, zwanzig Euro komplett und ohne Gummi, über ihre spielsüchtige Kollegin, über das lahmende Pferd, und den Anruf des Gnadenhofs, auf den sie sekündlich wartete. Dann schaltete Dani ihre Lichterkette an, und ich hielt ihre Jacke wie für einen Filmstar. Sie trug Netz und Stiefel, sie schien nicht zu frieren. In der Dunkelheit des Parkplatzes wussten Dani und Tobias, was zu tun war. Die Autos wurden langsamer, fuhren wieder an. Niemand sagte etwas, es war eine Art Tanz. Dani ging die Straße entlang, dunkle Tannen und Eichen, langsame Scheinwerfer, Glow Sticks, Glow Stars, und Danis ausgebreitete Arme, als gehöre ihr allein diese Welt.

Auf dem Rückweg hielten wir bei McDonalds, Dani und Prinzessin teilten sich ein Menü. An einer Tanke kauften wir eine Best-Of-CD von The Cure, 3,95, der Gnadenhof hatte nicht angerufen, wahrscheinlich würde Dani ihr Pferd zum Abdecker geben müssen. Wir erreichten Hagen und fuhren schweigend durch die leeren Straßen, wochentags gegen Mitternacht, wir waren eine unwahrscheinliche Reisegruppe, im CD-Player lief Just Like Heaven.

„Wie alt seid ihr eigentlich?“, fragte Dani.

„Jahrgang 73“, sagte Tobias.

„75“, sagte ich.

„74“, sagte Dani.

Acht Betrachtungen

Und als wir über die Brücke über die Gleise fuhren, verstand ich, dass in dieser Sekunde genau das geschah, was man in Tobias Zielonys Bildern ahnt. Die Strassen waren leer, alle anderen schliefen schon, das Licht auf der Brücke war gelb. Wir summten mit, vielleicht sangen wir sogar. Wir waren gleich alt. Wir waren gleich glücklich. Und unglücklich. Wir dachten an uns als Kinder, als Jugendliche. Im Radio liefen Nostalgie, Melancholie, der Schmerz über das Verschwinden unserer Zeit. Wir lächelten. Wir waren die vier Prinzen von Serendip: eine Prostituierte, die morgen ihr altes Pferd zum Schlachter bringen würde, ein Fotograf unterwegs nach Paris, ein Schriftsteller auf dem Weg zur Buchmesse in Frankfurt, ein Hund namens Prinzessin. Als wären wir gemeinsam zur Schule gegangen und hätten Samstagabends auf dem Parkdeck vom Kaufpark gemeinsam Dosenbier getrunken und The Cure gehört, Just Like Heaven. Dani stieg aus, wir gaben ihr die hundert Euro, wünschten uns alles Gute und auf Wiedersehen, dann fuhren wir.

Wenn man Tobias Zielonys Bilder sieht, weiß man bei jedem Bild, dass es diese Augenblicke gegeben haben muss. Momente von Zutrauen,Beiläufigkeit, Gleichheit, Freiheit. Mit Jugendlichen, mit Frauen, Männern. Mit Junkies, Strichern, Würdenträgern. Mit Hunden, Häusern, Hotelzimmern, mit Laternen und Bäumen. Mit Orten. Mit Manitoba. Trona. Hagen. Berlin. Man weiß, dass Tobias Zielonys Arbeit darin besteht, sich diesen Momenten zur Verfügung zu stellen, die nötigen Cheeseburger zu kaufen, eine Batterie für die Lichterkette, und dann die Kamera in diesen Möglichkeitenraum zu halten. Als würde man sich kennen.

*

Ich gebe zu, dass ich mir den Rest von Zielonys Arbeit romantischer vorgestellt hatte. Weniger pragmatisch. Berlin lag unter Schnee und Tobias hatte sich beim Radfahren das Kreuzband gerissen. Im Hellraum in Kreuzberg hatten Tobias und seine Printerin Susanna Kirschnick die Bilder ausgebreitet und wochenlang an der Auswahl gearbeitet. An den Wänden hingen die ersten Abzüge, die beiden diskutierten über Farben und Formate, hier dunkler, da gelber. Über Papier und Oberflächen. Tobias arbeitet wie viele andere Fotografen auch: der Unsicherheit der Fotografiesituation stellt er die monatelange Akribie der Auswahl und des Arrangements gegenüber, die Genauigkeit der Technik, die Wärme der Überlegung und Beschäftigung. Fühllos war hier nichts, alles war warmes Material. Vor uns lagen die Bilder und ihre Geschichten, Frauen in Spiegeln, Spritzen in Armen, Narben und leuchtende Augen. Daneben das Buch, Story/No Story, mit Ross auf Seite 87. Ich entdeckte das Bild von Dani aus Hagen mit ausgebreiteten Armen und ihren Knicklichtern am Handgelenk. Glow Stars, schlug ich als Titel der Serie vor, aber Tobias war nicht überzeugt. Jenny Jenny würde das Ganze heißen. Er und seine Printerin arrangierten die Fotos, von rechts nach links, wochenlang, von oben nach unten. Die Montage ist bisweilen wie das Schreiben einer Erzählung, sagte Tobias, das Erfinden der Geschichte und manchmal ihre Zerstörung. Tobias Zielony schob die Bilder über den Tisch, mal hierhin, mal dorthin, die Attraktionen, die Sensationen, das Erfinden der Wahrheit. Wo das Bild von Dani am Ende hängen würde, wusste er noch nicht. Dani Dortmunds Pferd war tot, aber das sah man nicht, man ahnte es nur.

Dieser Text stammt aus “Acht Betrachtungen”, herausgegeben vom Literaturhaus Frankfurt und vom Museum für Moderne Kunst Frankfurt.